マツヨイグサ・コマツヨイグサ・メマツヨイグサ・オオマツヨイグサはいずれもアカバナ科マツヨイグサ属に含まれる草本で、外来種ではあるものの都市部でも頻繁に見かけ、マツヨイグサ属の中でも上記4種は普段見かける花と異なり、夕方になってから4枚の花弁からなる黄色い花をつけることが最大の特徴の特徴となっています。しかし、4種はよく似ており区別が少し難しいです。これら4種は主に葉の形と茎の生え方と色を観察することで区別できます。夕方から夜に花を咲かせるという特徴は夜行性の蛾のような昆虫に受粉を頼っていることと深く関係しています。本記事では黄色い花を咲かせるマツヨイグサ属の分類・形態・生態について解説していきます。

マツヨイグサ・コマツヨイグサ・メマツヨイグサ・オオマツヨイグサとは?

マツヨイグサ(待宵草) Oenothera stricta は南アメリカ(アルゼンチンとチリ)原産で、世界中に帰化し、日本では嘉永4(1851)年に舶来したとされ、観賞用植物として栽培され逸出したものが本州〜琉球に広く帰化している一年草または二年草です(RBG Kew, 2025;神奈川県植物誌調査会,2018)。

コマツヨイグサ(小待宵草) Oenothera laciniata は北アメリカ(アメリカ合衆国東部)~中央アメリカ原産で、世界中に帰化し、日本では明治末に渡来し、昭和の初期に分布を広げている一年草または可変性二年草です。当初は海岸の砂地や河原などに群生していましたが、内陸へ分布を広げ、本州・四国・九州・琉球の各地へ進出しています。

メマツヨイグサ(雌待宵草) Oenothera biennis は北アメリカ(カナダ~アメリカ合衆国)~メキシコ原産で世界中に帰化し、日本では全国に帰化し、路傍・遊休地・草原・河川敷などに普通に生える一年草または可変性二年草です。

オオマツヨイグサ(大待宵草) Oenothera glazioviana はヨーロッパに分布するオエノセラ・エラタ Oenothera elata とオエノセラ・グランディフローラ Oenothera grandiflora の人工交雑に由来する栽培種の一年草または可変性二年草です。世界中に帰化し、日本では明治の初めに渡来し、北海道~九州の明るい草地や遊休地などに見られます。

いずれもアカバナ科マツヨイグサ属に含まれる一年草または二年草または可変性二年草です。

「可変性二年草」というのは聞き慣れないですが、芽生えてから開花結実、枯死するまでの期間が環境条件によって変化する二年草のことで、文字通りの「二年草(真正二年草)」と区別してこう呼ばれます(可知,1995)。そのため生育条件によって越年草・二年草・三年草~五年草と生存年数が変わります。マツヨイグサ属ではよく知られた生態です。

マツヨイグサ属の中でも上記4種の最大の特徴は普段見かける花と異なり、夕方になってから4枚の花弁からなる黄色い花をつける点で、和名の「待宵草」も宵(夜)を待って花を咲かせることに由来しています。

この特徴は主に夜行性の蛾の仲間に花粉を運んでもらうために進化していることが分かっています。

この他、マツヨイグサ属として萼が脱落し、果実は蒴果で胞背裂開し、種子を多数作る点なども共通しています。

しかし、マツヨイグサ属に含まれる種類は多く、個体変異・個体内変異も多いため、区別方法が分からない人は多いかもしれません。

マツヨイグサ・コマツヨイグサ・メマツヨイグサ・オオマツヨイグサの違いは?

マツヨイグサ・コマツヨイグサ・メマツヨイグサ・オオマツヨイグサの区別は迷う場合もありますが丁寧に確認していけば区別できます(神奈川県植物誌調査会,2018)。

名前的にはサイズで区別できそうな気がしますが個体差が大きいので必ず以下のような特徴を確認してください。

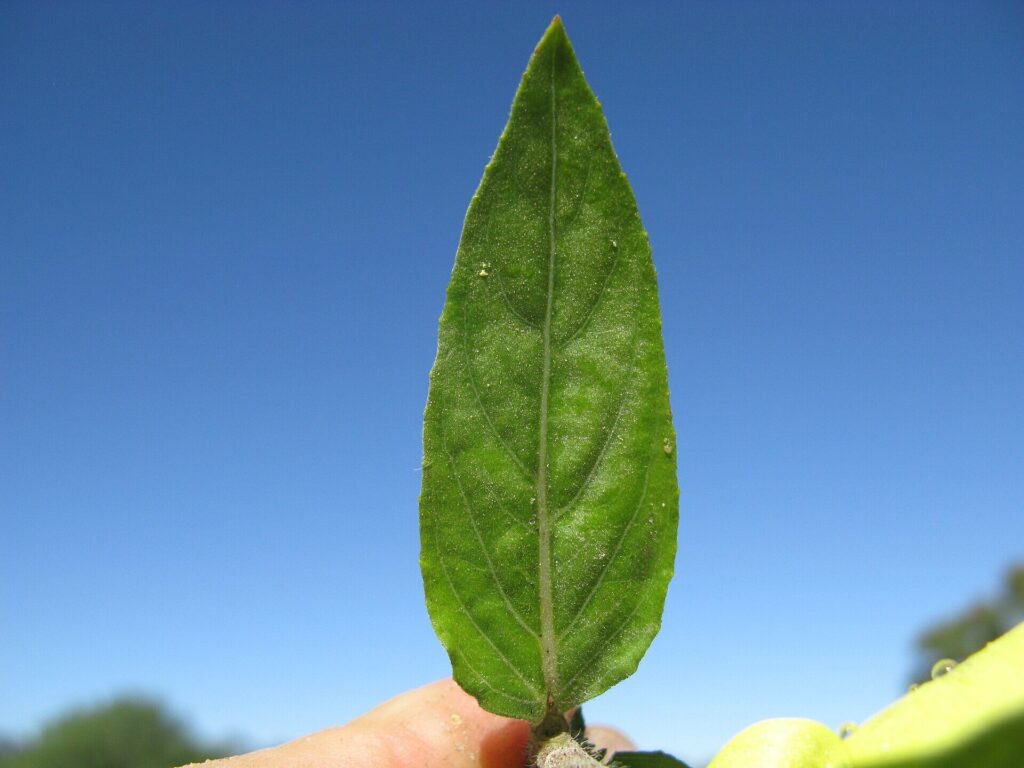

まず、コマツヨイグサでは茎が斜上するか地面を這い、葉は全縁または羽状に浅裂~深裂であるのに対して、マツヨイグサ・メマツヨイグサ・オオマツヨイグサでは茎が直立し、葉は全縁から低鋸歯縁で羽状葉をもたないという違いがあります。この違いは明確です。

残り3種に関しては、マツヨイグサでは葉が個体差はあるものの全体的に線状披針形で明らかに細長いという印象を受けるのに対して、マツヨイグサとオオマツヨイグサでは卵形〜長楕円状披針形であるという違いがあります。

大別するにはこれだけでも十分ですが他にも、マツヨイグサでは開花時に根生葉があり、花はしぼんで赤変し、種子は角張らないのに対して、メマツヨイグサとオオマツヨイグサでは開花時に根生葉がなく、花はしぼんでも赤変せず、種子は角があるという違いも知られています。

残り2種に関しては、メマツヨイグサでは茎に特別な色がないのに対して、オオマツヨイグサでは茎に基部が赤くふくれた開出する剛毛が生えるため赤いポツポツのような模様があるように見えるという違いがあります。

区別するにはこれだけでも十分ですが他にも、メマツヨイグサでは花径が3~6cmで、根生葉の葉先はやや鋭いのに対して、オオマツヨイグサでは花径は7~10cmで、根出葉の葉先は丸いという違いも知られています。

他に似た種類はいる?

コマツヨイグサの変種として、花が直径4~5cmに達し、花色の濃いオオバナコマツヨイグサ var. grandiflora が知られていますが、変異は連続的です。

アレチマツヨイグサ Oenothera parviflora はメマツヨイグサに似ますが、メマツヨイグサにある茎と花序軸の下部に上向きに曲がった細毛が無いとされます。しかし区別が難しい場合があります。

タイリンマツヨイグサ Clarkia amoena は別名ゴデチア、イロマツヨイグサ。同じアカバナ科ではありますが、属が異なり、花の4つに分かれた柱頭(雌しべの先端)が平たいです(Flora of North America Editorial Committee, 2021)。雄しべの葯もT字になっていません。観賞用に栽培されるのみです。

受粉方法は?なぜ夜(宵)に花が咲くように進化した?

マツヨイグサ属の夕方から夜間に芳香のある黄色い明らかに虫媒の花を咲かせることはよく知られていますが、せっかく目立つ花を日が暮れてから咲かせるのは無意味に感じるかもしれません。

しかし、夜行性の昆虫、主に蛾の仲間がマツヨイグサ属の送粉・受粉に深く関わっていることが分かっています(田中,1997;田中・平野,2000;池ノ上・金井,2010)。

マツヨイグサ属は葯(雄しべの先端)や柱頭(雌しべの先端)を花の前方に突き出しており、口吻の長い蛾にも花粉をつけたり、つけられたりするのを容易にしています。

更に雄しべにある花粉は粘着性の糸で繋がっており、T字形の雄しべの葯がクイックルワイパーのようにぴったりと昆虫に花粉を貼り付ける役割を果たしています。

ただ、どのような種類の蛾が受粉・送粉に貢献しているかマツヨイグサ属の種類によって少し違います。

オオマツヨイグサではシャクガ科とスズメガ科の蛾が訪れますがススメガ科の割合が大きいことが分かっています。スズメガは蛾の中でも大型で口吻が非常に長く流線型をした独特の特徴を持った仲間で「スズメガ媒」を行う植物は多数知られています。

一方、メマツヨイグサではスズメガ科は訪れず、ヤガ科の蛾が訪れますが、それだけではなく昼行性が強いミツバチ属やハナアブ科などの別の昆虫も訪れます。詳しくは分かっていませんが昼行性と夜行性の昆虫の両方を受粉に利用しているのかもしれません。

引用文献

Flora of North America Editorial Committee. 2021. Flora of North America: Volume 10, Magnoliophyta: Proteaceae to Elaeagnaceae. Oxford University Press, Oxford. 488pp. ISBN: 9780197576076

池ノ上利幸・金井弘夫. 2010. 夜間における蛾の訪花活動. 植物研究雑誌 85(4): 246-260. ISSN: 0022-2062, https://doi.org/10.51033/jjapbot.85_4_10230

可知直毅. 1995. 二年草の繁殖戦略. 週刊朝日植物の世界 43: 222-224. ISBN: 9784023800106

神奈川県植物誌調査会. 2018. 神奈川県植物誌2018 電子版. 神奈川県植物誌調査会, 小田原. 1803pp. ISBN: 9784991053726

RBG Kew. 2025. The International Plant Names Index and World Checklist of Vascular Plants. Plants of the World Online. http://www.ipni.org and https://powo.science.kew.org/

田中肇. 1997. エコロジーガイド 花と昆虫がつくる自然. 保育社, 東京. 197pp. ISBN: 9784586312054

田中肇・平野隆久. 2000. 花の顔 実を結ぶための知恵. 山と渓谷社, 東京. 191pp. ISBN: 9784635063043