ナンキンハゼとハゼノキはいずれも落葉高木で、どちらも「ハゼ」という名前が入っています。これは果実または種子に多量の脂肪が含まれ、蝋として使用されてきた歴史があることからつけられた名前です。しかし、そのためかナンキンハゼとハゼノキが混同されていることがあります。実際にはナンキンハゼとハゼノキは全く異なる分類・形態を持っており、ナンキンハゼはトウダイグサ科、ハゼノキはウルシ科で、葉・花・果実の全てに違いが現れています。和蝋燭として利用されてきたのはハゼノキの方です。本記事では「ハゼ」がつく2種の分類・形態について解説していきます。

ナンキンハゼ・ハゼノキとは?

ナンキンハゼ(南京櫨・南京黄櫨) Triadica sebifera は中国東部・台湾原産で、日本・朝鮮半島・ベトナム・インド・アメリカ合衆国・プエルトリコなどに導入され、原産地では渓谷や、石灰岩の森林に生える落葉高木です(Wu et al., 2008)。世界的には種子に多量の油脂が含まれることから蝋・医薬用・石鹸・食用・塗料・用材・燃料など多目的で栽培され、日本でも江戸時代に導入されて以来同様の用途で用いられていましたが、最近は街路樹や公園樹としての用途が主です(日置ら,2015)。ドライフラワーでも人気です。なお、日本では外来種とされますが、滋賀県の古琵琶湖層群(琵琶湖の周辺から三重県伊賀市付近の丘陵にまで分布する地層で、約400万年前から43万年前にあった湖)からナンキンハゼの化石が出土することから正確には絶滅種です。

ハゼノキ(櫨の木・黄櫨の木) Toxicodendron succedaneum は日本の本州(関東地方以西)・四国・九州・琉球;中国・台湾・マレーシア・インドに分布し、暖地の山野、特に沿海地に多く逸出し、野生化している落葉高木です(神奈川県植物誌調査会,2018)。果実には沢山の脂肪分が含まれており、和蝋燭に用いられました。特に櫨蝋と呼ばれます。

いずれも落葉高木で、どちらも「ハゼ」という名前が入っています。これは果実または種子に多量の脂肪が含まれ、蝋として使用されてきた歴史があることからつけられた名前です。

しかし、そのような経緯からか一部の人はナンキンハゼを「ハゼノキ」であると誤解していることがあるようです。

ナンキンハゼとハゼノキの違いは?

ナンキンハゼとハゼノキは名前や用途がやや似ていますが、分類から形態までその他の部分は全く違うと言っても過言ではありません。

まず、ナンキンハゼはトウダイグサ科トウダイグサ属に含まれるのに対して、ハゼノキはウルシ科ウルシ属に含まれるという違いがあります。

そのため基本的な構造に隔たりがあります(神奈川県植物誌調査会,2018;茂木ら,2000)。

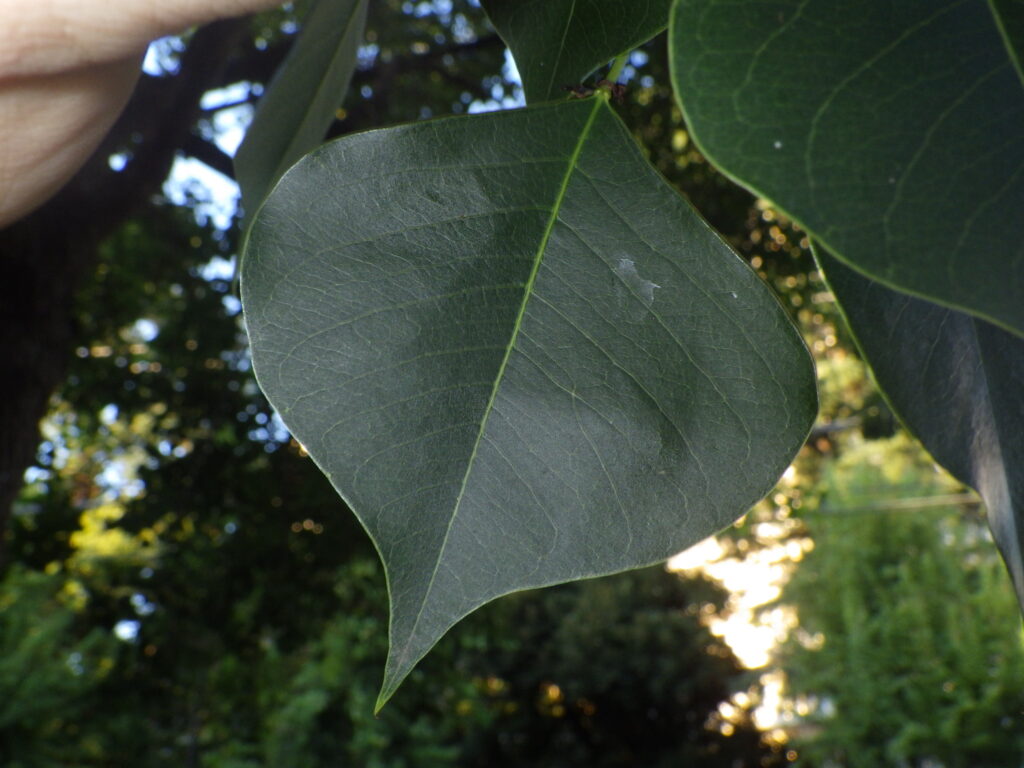

葉に関しては、ナンキンハゼでは独特の菱状卵形~広卵形になっているのに対して、ハゼノキでは奇数羽状複葉になっているという違いがあります。

花に関してはどちらも黄色いですが、ナンキンハゼでは花弁がない花を咲かせるのに対して、ハゼノキでは花弁が5枚でそり返る花を咲かせるという違いがあります。

果実に関してはどちらも脂肪が含まれていると言いましたが、実際にはナンキンハゼでは蒴果で、褐色に熟して裂開し、3個の白い種子を出し、その種子の白い部分である仮種皮に脂肪が含まれているのに対して、ハゼノキは核果で扁平な形をしており裂開せず、果肉部分に多量の脂肪分が含まれているという違いがあります。

簡単に言うとナンキンハゼの果実は裂けて白い種子を出しますが、ハゼノキではそのようなことがないということです。

以上から2種が全く異なる種類であることが分かるでしょう。

用途としては日本では伝統的に作られてきた和蝋燭はハゼノキを原料とするもので、ナンキンハゼではありません。

他に似た種類はある?

日本で一般的に導入されているナンキンハゼ属はナンキンハゼに限られているので種類に迷うことは稀でしょう。

ハゼノキが含まれるウルシ属はウルシ・ニワウルシ・ヤマハゼなども含まれており、ハゼノキはこれらとの区別が必要です。詳しくは別記事を御覧ください。

種子散布方法は?なぜ果実には油が多い?脂肪が大好きな鳥がいた!?

ナンキンハゼの特徴的な種子を覆う白い仮種皮に含まれる油は人間にとっては好都合ですが、自然界では誰によって利用されるのでしょうか?

研究によるとこの果実は鳥によって食べられ種子が散布されることが分かっています。

しかし果実といえば甘い方が好まれる、というのがヒトは考えてしまうところかも知れませんが、なぜこのような形や成分を持っているのでしょうか?

これは完全にわかっているわけではありませんが、成分を変えることによって窒素やエネルギー源となる脂質のような栄養素を加えることで、他の植物の果実と差別化を行っているのかもしれません。それによって好き好む鳥の種類も変わってきそうです。

日本の大阪府の緑地公園で行われた研究では、キジバト・ハシボソガラス・ハシブトガラス・スズメ・カワラヒワ・ヒヨドリ・ムクドリ・シジュウカラという鳥が種子を食べていたことが分かっています(福居・上田,1999)。

しかし、キジバトは種子をすり潰して食べ、スズメ・カワラヒワ・シジュウカラは丸呑みせず仮種皮だけをつついて食べてしまうので、種子散布には貢献していません。

したがって、種子散布に貢献している鳥は少なくともハシボソガラス・ハシブトガラス・ヒヨドリ・ムクドリであると考えられています。これらの鳥では実際に糞から生きた種子も確認されています。

別の広島大学東広島キャンパスで行われた研究では、ヒヨドリやツグミなどの中型鳥が種子散布に関わっているという結果が出ています(奥川,2009)。

なお、ハゼノキの果実でも脂肪を含む部分が異なるという違いはありますが、全く同様の理由で脂肪を含む進化が起こっていることが分かっています。

引用文献

福居信幸・上田恵介. 1999. 鳥によるナンキンハゼ Sapium sebiferum の種子散布. 日本鳥学会誌 47(3): 121-124. https://doi.org/10.3838/jjo.47.121

日置佳之・岩永史子・山本福壽. 2015. 日本における侵略的外来木本種イタチハギ Amorpha fruticosa L. とナンキンハゼ Triadica sebifera (L.) Small の現状. 日本緑化工学会誌 40(3): 472-478. https://doi.org/10.7211/jjsrt.40.472

神奈川県植物誌調査会. 2018. 神奈川県植物誌2018 電子版. 神奈川県植物誌調査会, 小田原. 1803pp. ISBN: 9784991053726

茂木透・太田和夫・勝山輝男・高橋秀男・城川四郎・吉山寛・石井英美・崎尾均・中川重年. 2000. 樹に咲く花 離弁花 2 第2版. 山と溪谷社, 東京. 719pp. ISBN: 9784635070041

奥川裕子. 2009. 外来木本ナンキンハゼの逸出とその制限要因. 広島大学総合博物館研究報告 1: 63-70. https://doi.org/10.15027/28722

Wu, Z. Y., Raven, P. H., & Hong, D. Y. eds. 2008. Flora of China. Vol. 11 (Oxalidaceae through Aceraceae). Science Press, Beijing, and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis. ISBN: 9781930723733