オヒシバ・メヒシバ・コメヒシバはいずれもイネ科に含まれ、夏~秋になると都市部~農村部のあらゆる場所で生えているのを確認できるようになる極めて一般的な草本・雑草です。最も大きな共通点は「総」と呼ばれる総状花序を数本つける点です。名前の似ていることから区別がつかない人がいるかもしれません。しかし、葉の長さや小穂の形を確認することでオヒシバとメヒシバ・コメヒシバは簡単に区別できます。メヒシバとコメヒシバの区別はかなり難しめですが、総の形・つき方に加えてやはり葉の長さを確認することが重要です。本記事はオヒシバ属とメヒシバ属の分類・形態について解説していきます。

オヒシバ・メヒシバ・コメヒシバとは?

オヒシバ(雄日芝)は日本では史前帰化植物で、北海道・本州・四国・九州・琉球;世界の暖帯~熱帯に分布し、荒れ地・草地・路傍・家のまわりなど至るところに生える一年草です。

メヒシバ(雌日芝)は日本の北海道・本州・四国・九州・琉球・小笠原;世界の暖帯~温帯に広く分布し、畑地や日当たりのよい路傍、空き地などに生える一年草です。

コメヒシバ(小雌日芝)は日本の本州(関東地方以西)・四国・九州・琉球・小笠原;東南アジア一帯に分布し、山地を除いて路傍・庭の隅などに生える一年草です。

いずれもイネ科に含まれ、花期である7~10月になると都市部~農村部のあらゆる場所で生えているのを確認できるようになる極めて一般的な草本・雑草です。

最も大きな共通点は「総(ふさ、とも読む)」と呼ばれる総状花序を数本つける点です。この総には「小穂」と呼ばれる小さくまとまった更に細かい花序がついており、ここに花(特別に小花と呼ばれる)が咲き、熟すと果実になります。

専門用語としては少し難しいかもしれませんが、要するに花が咲いている時期になると棒状のものがたくさん生えてくると理解してもらって構いません。

総をつけるイネ科の種類自体は多数ありますが、上記3種では更に花序の先端では総が掌状に集まって見え、総の中軸は幅があり、小穂は片側につき、葉身の基部は稈を抱かないという共通点があります。

これらから3種の区別がつかないという人はいるかもしれません。

オヒシバ・メヒシバ・コメヒシバの違いは?

まず、オヒシバとメヒシバ・コメヒシバには分類上の隔たりがあり、オヒシバはオヒシバ属に含まれるのに対して、メヒシバとコメヒシバはメヒシバ属に含まれます。このことからも大きな形態的な違いがあることが予想できるでしょう。

具体的にはオヒシバの方がメヒシバより大きく固い植物体になっています。オヒシバでは葉の長さが8〜30cm、小穂の長さが4〜6mmであるのに対して、メヒシバやコメヒシバでは葉の長さが10〜20cm以下、小穂の長さが2.5〜3.5mmとなっています。ただし茎の高さはそれほど変わりません。

これらの特徴が「雄」や「雌」という名前の由来になっているわけですが、動物ではメスとオスのサイズが同じだったり、メスの方が大きいこともよくあることなので(鈴木,2020;Tombak et al., 2024)、少し知識があるとむしろややこしいネーミングではあります。あくまでヒト基準ということなのでしょう。勿論、植物の和名における雄や雌という言葉は別種なので、同種内のオスやメスとは全く関係ありません。どちらも雌雄同株です。

この他、小穂の形にも違いがあり、オヒシバでは4〜5個の小花よりなることから、開花したものはトゲトゲした印象がありますが、メヒシバでは小花は2個しかなく、長披針形となっています。

メヒシバとコメヒシバの違いは?

メヒシバとコメヒシバに関してはかなり区別が難しい場合がありますが、以下の特徴で区別できます。

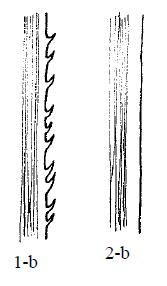

まず決定的な違いとしては、メヒシバでは総の中軸の縁は歯がありざらつくのに対して、コメヒシバでは総の中軸のへりは平滑である(歯はあっても微小にあるのみ)という違いがあります。

これが確認できれば間違いありませんが、総の中軸は多数の小穂に覆われているので丁寧に観察したり写真に撮ったりしていないと分からないこともあります。

この他、メヒシバでは花序の総が基部がずれて2~3段に輪生するのに対して、コメヒシバでは花序の総が1ヶ所から出て、基部がずれることは少ないという違いがあります。

ただし、小型のメヒシバではコメヒシバと同じく1段しかなく、基部がずれるという点も例外がある場合があります。

むしろあまり図鑑では指摘されていませんが、葉の長さの方がこれよりも良い区別点になりそうです。

メヒシバでは葉の長さが10〜20cmであるのに対して、コメヒシバでは葉の長さが3〜7cmしかありません。

葉もきちんと記録しておくことをおすすめします。

他に似た種類はいる?

オヒシバ属には食用にされるシコクビエ Eleusine coracana がありますが、小花が1つで小穂はトゲトゲしていません。

ズングリオヒシバ Eleusine tristachya は稀な南アメリカ原産の稀な帰化種でオヒシバに似ますが、総が稈頂から(1~)2~3個しか出ず、それぞれ長さ1.5~6(~8)cmしかありません。オヒシバでは5~17cmはあるので、覚えていれば見間違えることは少ないでしょう。

メヒシバ属は日本では他に14種も知られ、そのうちアキメヒシバ Digitaria violascens は比較的にメジャーで混同されますが、小穂は長卵形です。メヒシバやコメヒシバの長披針形とは全く形が異なるため、必ず確認しましょう。

引用文献

神奈川県植物誌調査会. 2018. 神奈川県植物誌2018 電子版. 神奈川県植物誌調査会, 小田原. 1803pp. ISBN: 9784991053726

鈴木聡. 2020. 哺乳類の性的二型 イタチとゾウアザラシの意外な共通点. 自然科学のとびら 26(2): 12-13. ISSN: 1341-545X, https://nh.kanagawa-museum.jp/www/pdf/tobira99_3suzuki.pdf

Tombak, K. J., Hex, S. B., & Rubenstein, D. I. 2024. New estimates indicate that males are not larger than females in most mammal species. Nature Communications 15(1): 1872. https://doi.org/10.1038/s41467-024-45739-5