マグワとヤマグワはいずれもクワ科クワ属に含まれ日本の林縁のあちこちで見かける落葉低木で、どちらも養蚕で使用されてきたことで有名です。形態的には葉上面が無毛で不分裂葉と独特の3~5の切れ込みが入る分裂葉が入り交じる点が大きな特徴です。しかし2種はまるで品種の違いのように扱われ混同されることがあります。実際には生物学的には全くの別種で、本来の分布がそもそも違いましたし、形態的も葉・花・果実それぞれに違いが現れています。用途としてはマグワの方が養蚕に適しており、ヤマグワの方が食用に適しています。本記事ではクワ属の分類・形態について解説していきます。

マグワ・ヤマグワとは?

マグワ(真桑) Morus alba は別名クワ、カラヤマグワ、トウグワ、マルベリー。中国中部原産でカイコ Bombyx mori を飼育(養蚕)のために世界中に導入され、日本でも栽培されたものが逸出している落葉高木です(神奈川県植物誌調査会,2018)。

ヤマグワ(山桑) Morus australis は日本の北海道・本州・四国・九州・琉球;サハリン・中国・インドシナ半島・インド・ヒマラヤに分布し、山地から海岸までの林縁に普通に生え、養蚕用に栽培される落葉高木です。

いずれもクワ科クワ属に含まれ日本の林縁のあちこちで見かける落葉低木です。

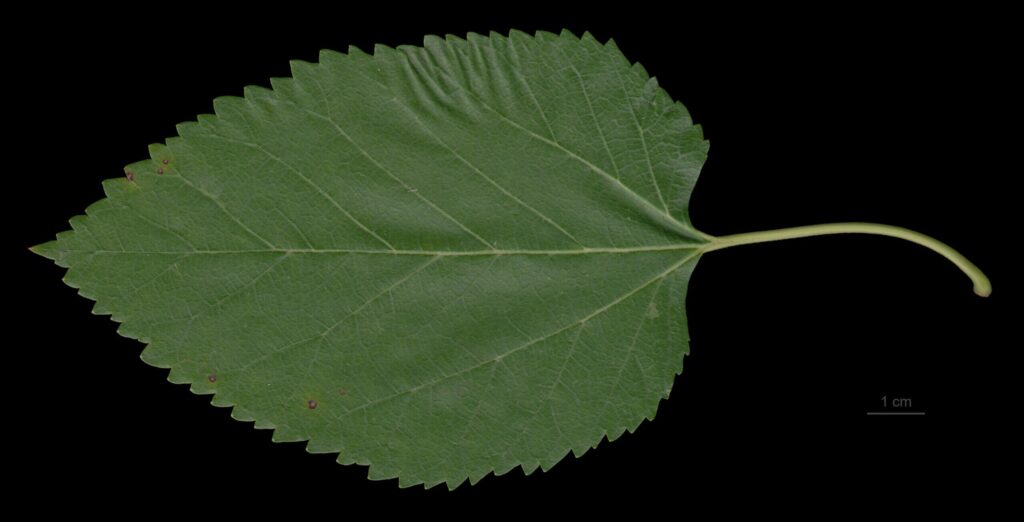

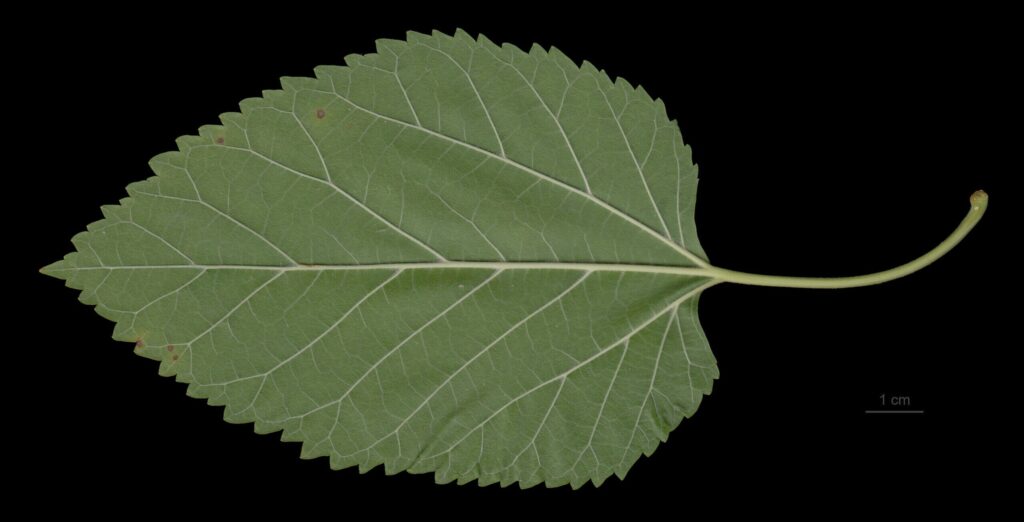

葉は上面では粒状点があるかほとんど無毛で、やや直線に近い側脈を持ち、不分裂葉と独特の3~5の切れ込みが入る分裂葉が入り交ざる点がわかりやすい特徴です。

雌雄異株まれに雌雄同株のため、花は単性花で雄花序と雌花序が存在し、風媒を行います(Taylor et al., 2006)。雄花の雄しべが弾発することで強力なエネルギーを生み出すことで花粉を能動的に飛ばします。雌花の花被は4枚です。

また果実は肥厚した肉質の花被に包まれ、黒紫色に熟した「桑の実」は食用にされることがあります。

他にも枝は灰褐色でほとんど無毛といった特徴もあります。

しかし、そういったことよりもカイコ(蚕)の幼虫を飼育する際の餌として使用されることがもっとも有名でしょう。カイコから作られた生糸や絹は重要な製品となり、日本では古代から飼育され、江戸時代末期から合成繊維が生産されるまで(1870年代から1930年代半ばごろ)の期間では生糸の輸出が日本の近代化を支え、農家にとって貴重な現金収入源となってきました(瀬筒,2017)。特にマグワはこの用途でかなりの数が栽培されました。

現在ではその利用は限られていますがあちこちで野生化している個体を見かけます。

しかし、マグワとヤマグワはまるで品種の違いのように書いた記事が目立ちますが生物学的には全くの別種で違いが分かっていない人がいるようです。

Amazonや楽天などでも混同されて販売されているようです。

マグワとヤマグワの違いは?

まず、分布の違いとしてマグワは外来種ですがヤマグワは在来種です。マグワはカイコのために古代に日本に導入されました。しかし、日本史の教科書などで単に「クワ(桑)」というと重要性からマグワを指すことが殆どです。

形態的にも複数の違いがあります(林,2019;神奈川県植物誌調査会,2018)。

葉に関しては、マグワでは葉縁が鈍鋸歯で、葉先が尾状にならず、葉上面に光沢があるに対して、ヤマグワでは葉縁の鋸歯は微突端で、葉先が尾状で、葉上面に通常は光沢は少ないという違いがあります。

ただし、ヤマグワには海岸に生え葉がほぼ無毛で光沢があるハマグワ f. maritima という品種も知られているので注意が必要です。

インターネットでは葉の切れ込みで区別できるという記述もありますが、科学的には不明で個体差が大きすぎるので参考にしないほうが良いです。

花に関しては、マグワでは雌しべの花柱が基部から2裂するのに対して、ヤマグワでは雌しべの花柱が先で2裂するという違いがあります。この点はかなり細かいので観察するのが難しいかもしれません。

果実に関しては、マグワでは花柱(雌しべの一部)の突起が残らないのに対して、ヤマグワでは残るという違いがあります。

そのため、ヤマグワでのみ集合果の間から細い突起があちこちから伸びているのが観察できるでしょう。

ただし、マグワとヤマグワの交雑種も存在するとされ、区別が難しい中間的な個体も存在しています。

マグワとヤマグワの用途の違いは?

マグワもヤマグワもどちらも養蚕で利用されてきました(辻井,2006)。

しかし、マグワは養蚕において最も重要な樹種となっているのに対して、ヤマグワは葉質がマグワよりも硬いため、カイコの成長が遅くなり、飼料としては性質は劣るとされ、マグワが生育不良で飼料不足となるときに用いられていたという違いがあります。

そのため、ヒトにとって重要度は圧倒的にマグワの方が高かったと言えます。

ただ、山菜としては日本ではヤマグワはマグワよりも有用で、若芽や若葉を茹でてから水にさらして食べられたり、果実を生食したり、ジャムにして食べられたりしてきました。

クワ属とヒメコウゾの違いは?

クワ属に非常に近い仲間としてカジノキ属、特に一般的に見られるヒメコウゾという種類があります。

どちらも分裂葉と不分裂を作り、花が地味で風媒する点や、果実(集合果)は赤く熟し主に鳥散布する点などかなり類似点が多いです。

しかし、クワ属では雌花の花被は4枚で、葉の上面は粒状点があるか、ほとんど無毛で、枝は灰褐色でほとんど無毛で、果実は肥厚した肉質の花被に包まれるのに対して、ヒメコウゾ含むカジノキ属では雌花の花被は筒状で先が3~4 裂し、葉は上面に短毛が密生するか散生し、枝は褐色で微毛があり、果実は果柄が肉質という違いがあります。

また、クワ属では雄花序や集合果が縦長ですが、カジノキ属では球形であるという違いもあります。

カジノキ属については別記事を御覧ください。

他に似た種類はある?

ケグワ Morus cathayana はヤマグワに類似しますが西日本;朝鮮・中国のみに分布し、葉下面に短毛が密生するという違いがあります。不分裂が多いです。

ハチジョウグワ Morus kagayamae もヤマグワに類似しますが、伊豆半島と伊豆諸島のみに分布し、葉はやや厚く、葉下面はほとんど無毛で、葉上面の毛状突起は目立たないという違いがあります。ヤマグワより鋸歯や裂片が尖ります。

引用文献

林将之. 2019. 増補改訂 樹木の葉 実物スキャンで見分ける1300種類. 山と溪谷社, 東京. 824pp. ISBN: 9784635070447

神奈川県植物誌調査会. 2018. 神奈川県植物誌2018 電子版. 神奈川県植物誌調査会, 小田原. 1803pp. ISBN: 9784991053726

Taylor, P. E., Card, G., House, J., Dickinson, M. H., & Flagan, R. C. 2006. High-speed pollen release in the white mulberry tree, Morus alba L. Sexual Plant Reproduction 19: 19-24. http://doi.org/10.1007/s00497-006-0025-5.

辻井達一. 2006. 続・日本の樹木. 中央公論新社, 東京. 230pp. ISBN: 9784121018342

瀬筒秀樹. 2017. すごいぞ!カイコの底力!ひかるシルク. 表面科学 38(3): 135-137. https://doi.org/10.1380/jsssj.38.135