カシグルミ・オニグルミ・ヒメグルミ・サワグルミはいずれもクルミ科に含まれ、鋸歯がある奇数羽状複葉によって特徴づけられる落葉高木です。日本の森林に生える他、カシグルミ・オニグルミ・ヒメグルミにおいては偽果と硬い果実の内部にいわゆる「クルミの実」と呼ばれる種子を作ることで、お菓子などの料理には欠かせませんが、違いが分かっていない人が多いかもしれません。4種は主に葉・果実に大きな違いがあり区別することができます。現在一般的に販売されているのはカシグルミですが、オニグルミやヒメグルミは日本では古くから利用され郷土料理になっています。本記事ではクルミ属とサワグルミ属の分類・形態・生態について解説していきます。

カシグルミ・オニグルミ・ヒメグルミ・サワグルミとは?

カシグルミ(菓子胡桃) Juglans regia は別名テウチグルミ(手打胡桃)、ペルシャグルミ(波斯胡桃)、チョウセングルミ(朝鮮胡桃)、クマオングルミ、シナノグルミ(信濃胡桃)。ヨーロッパ東部~アジア西部の原産で、日本では長野県や東北地方などで食用に栽培される落葉高木です。世界中で種子を食用にするために栽培されます。

オニグルミ(鬼胡桃) Juglans mandshurica var. sachalinensis は日本の北海道・本州・四国・九州;サハリンに分布し、おもにシイ・カシ帯の川沿いの湿度の高い所に生える落葉高木です。

ヒメグルミ(姫胡桃) Juglans mandshurica var. cordiformis は日本のみに分布し、食用にされ栽培品が多い落葉高木です。

サワグルミ(沢胡桃) Pterocarya rhoifolia は日本の北海道・本州・四国・九州;中国(山東省)に分布し、山地の川沿い砂礫地に生える落葉高木です。

いずれもクルミ科に含まれ、鋸歯がある奇数羽状複葉によって特徴づけられる落葉高木です。

最も特徴的なのはカシグルミ・オニグルミ・ヒメグルミにおいては肉質化した花床に由来する緑色の外皮が果実を覆うことで偽果ができることです(清水,2001)。

この偽果の中には真の果実(堅果)が含まれており、果皮(いわゆる「クルミの殻」)に覆われた種子(仁とも呼ばれ、いわゆる「クルミの実」)が存在しています。

「くるみ割り」をするイメージでは硬い殻を思い浮かべますが、実際にはそれが全体ではなく、それを取り出すために偽果の緑色の外皮の部分を腐らせる必要があります。

種子は濃厚な味わいがありヒトにとってはミックスナッツには欠かせないですが、自然界ではリスやネズミなどの殻を破って種子を食べることが可能な小型哺乳類によって貯食型散布が行われることが分かっています。

しかし、似た名前が多く、林内の種類の違いや、一般に店で販売されている「クルミ」はどの種類のことであるのか分かっていない人は多いかもしれません。

カシグルミ・オニグルミ・ヒメグルミ・サワグルミの違いは?

まず、いずれもクルミ科ではありますが、属が異なっており、カシグルミ・オニグルミ・ヒメグルミはクルミ属であるのに対して、サワグルミはサワグルミ属です。

そのため、基本的な構造に違いがあります(廣野,2008;神奈川県植物誌調査会,2018;林,2019)。

カシグルミ・オニグルミ・ヒメグルミでは果実は偽果の中に核果を作るのに対して、サワグルミでは果実が翼果であるという違いがあります。

そのため、サワグルミが食用になることはなく、風によって種子を運ぶ風散布です。

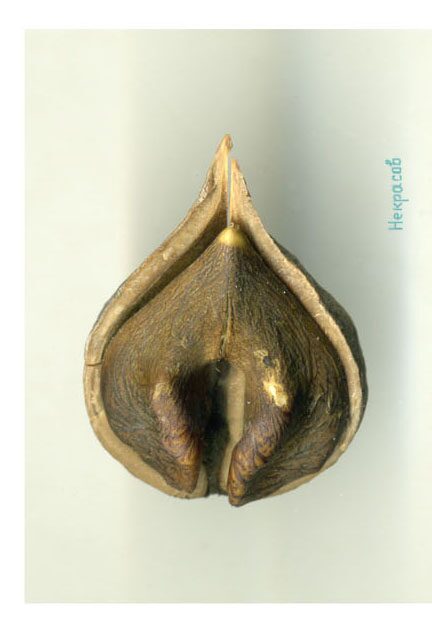

残り3種では、カシグルミでは堅果が大型で、種子が脳みそのような形で表面もシワがありますが、オニグルミとヒメグルミでは堅果が小型で、種子はシワはなく断面は太いC字状になるという違いがあります。

残り2種では、オニグルミでは堅果の表面のシワが多く、全体は丸いどんぐり型になるのに対して、ヒメグルミでは堅果の表面のシワは少なく、全体は扁平で先が尖る栗型になるという違いがあります。

葉によっても一部は区別することが可能です。

いずれも奇数羽状複葉ですが、カシグルミでは小葉は全縁であるのに対して、オニグルミ・ヒメグルミ・サワグルミでは小葉に鋸歯があるという違いがあります。

残り3種では、オニグルミとヒメグルミでは小葉が太く、毛が多く、鋸歯がまばらで鈍いのに対して、サワグルミでは小葉が細く、毛が少なく、鋸歯が細かく鈍いという違いがあります。

オニグルミとヒメグルミでは葉による区別は発見されていません。そのため分類上同種内の変種の関係とされています。

カシグルミ・オニグルミ・ヒメグルミ・サワグルミの用途の違いは?

カシグルミの種子は世界的に最も一般的に食用とされるもので、ミックスナッツに含まれているのは普通はカシグルミです。その他、クルミ和えや菓子に添えて食べられています。分布からも分かるように欧米文化との関わりが深いです。

一方、カシグルミが自然分布していなかった日本ではオニグルミの種子が利用され、縄文時代の遺跡からも多量のオニグルミの殻が出土しています(渡辺,1984)。現在では利用は減っていますが、中部地方や東北地方ではオニグルミを使った菓子や餅があります。「和くるみ」の名前で販売されています。カシグルミのように綺麗に種子を取り出すことはできず、千枚通しのような棒でほじる必要があります。味はウェブサイト『八ヶ岳中央高原四季の森』ではカシグルミよりも風味がありとても濃厚だと紹介しています。

ヒメグルミは日本にしか分布せず、日本で種子が食用とされてきました。オニグルミよりも種子を取り出しやすく、味はオニグルミと比べて少し淡泊であるという意見もあります。

サワグルミは翼果で通常食べることはありません。

他に似た種類はある?

シナサワグルミ Pterocarya stenoptera はサワグルミに類似しますが、中国原産で普通偶数羽状複葉で、葉軸に翼(緑色のでっぱり)があるという違いがあります。

種子散布方法は?ニホンリスの4割の餌だった!?

クルミ属の種子は、リスやネズミなどの殻を破って種子を食べることが可能な小型哺乳類によって貯食型散布が起こっていることが分かっています(田村,1997)。

リスやネズミが地中の複数箇所に冬の間の保存食として埋めたもののうち、一部は食べられるものの、食べられずに忘れられたものが発芽するという仕組みです。

これは意図的にクルミが狙って行っており、リスやネズミ側も重要な冬の間の食料源となっているので、共進化の結果であると考えられています。

日本のオニグルミではニホンリスとアカネズミが種子散布に貢献しており、種子散布を行うのはこの2種だけであることが分かっています。

ニホンリスの年間の食料の4割がオニグルミであるという研究もあります。

引用文献

林将之. 2019. 増補改訂 樹木の葉 実物スキャンで見分ける1300種類. 山と溪谷社, 東京. 824pp. ISBN: 9784635070447

廣野郁夫. 2008. 樹の散歩道:クルミいろいろ 何やら名前がややこしい. https://kinomemocho.com/sanpo_kurumi.html

神奈川県植物誌調査会. 2018. 神奈川県植物誌2018 電子版. 神奈川県植物誌調査会, 小田原. 1803pp. ISBN: 9784991053726

清水建美. 2001. 図説植物用語事典. 八坂書房, 東京. xii, 323pp. ISBN: 9784896944792

田村典子. 1997. ニホンリスによるオニグルミ種子の貯食および分散. 霊長類研究 13(2): 129-135. https://doi.org/10.2354/psj.13.129

渡辺誠. 1984. 縄文時代の植物食 増補. 雄山閣出版, 東京. 247pp. ISBN: 9784639003533